Cuando el Derecho no hace justicia

¿Qué ocurre cuando el Derecho, lejos de impartir justicia, se convierte en su principal obstáculo? Esta interrogante, más vigente que nunca, guía esta reflexión crítica sobre la función de la dogmática penal y la filosofía jurídica en tiempos donde las normas, en lugar de liberar, pueden oprimir. En medio de crisis estructurales, desigualdades persistentes y contextos sociales convulsos, el Derecho no puede seguir hablándose a sí mismo. La tecnificación extrema amenaza con vaciar su contenido ético, mientras que la filosofía jurídica corre el riesgo de volverse abstracta, desconectada de lo real.

Esta columna busca tender puentes entre teoría y práctica, entre norma y justicia, invitando a repensar el Derecho desde un lugar más humano, crítico y comprometido.

Por: Arminda Labastida Núñez | Especial para El Minuto. Desde México.

La dogmática jurídico-penal: ¿herramienta o límite?

La dogmática penal ha alcanzado su mayor sofisticación en el ámbito del Derecho, no por casualidad: en ella están en juego la libertad, la dignidad y hasta la vida misma. Claus Roxin ha destacado su utilidad al facilitar el análisis de casos concretos, pero también ha advertido sobre sus riesgos: la excesiva abstracción y la desconexión con la realidad social.

Roxin señala que un sistema penal moderno debe ser teleológico, es decir, orientado por fines político-criminales. La punibilidad no puede desligarse de valores sustantivos. Sin embargo, como demuestran investigaciones recientes de Enrique Cáceres Nieto y Carmen Patricia López Olvera, incluso fuera del ámbito penal, la dogmática jurídica sigue aferrada a estructuras conceptuales rígidas y escasamente problematizadas.

Este enfoque tecnocrático impide ver los valores implícitos en las categorías jurídicas, limitando su función social y alejándola de los contextos reales donde se aplica.

Epistemología jurídica: más allá de la prueba

La epistemología jurídica ha sido frecuentemente reducida a un mero análisis probatorio: la valoración de la prueba, la construcción de la verdad histórica en juicios penales. Pero su dimensión crítica va mucho más allá. Esta disciplina interroga cómo se genera el conocimiento jurídico, qué presupuestos ideológicos lo atraviesan y qué intereses reproduce.

El jurista Carlos Santiago Nino advertía que vaciar el Derecho de contenido ético conduce al determinismo normativo, poniendo en riesgo la libertad humana.

Un caso paradigmático es el de Campo Algodonero (CIDH, 2009), donde se visibilizó cómo los sesgos estructurales —sexismo, estereotipos y violencia institucional— pueden permear las prácticas judiciales. Allí, la Corte introdujo una perspectiva de género transformadora, mostrando que ni la interpretación legal ni la valoración probatoria son neutrales.

Filosofía del Derecho: interpelación desde la justicia

La filosofía jurídica no busca simplemente ordenar conceptos; interpela al Derecho desde sus fines. Cuestiona si las leyes vigentes merecen tal nombre cuando contradicen principios elementales de justicia.

La fórmula de Radbruch, formulada tras el derrumbe del Estado de Derecho en la Alemania nazi, establece que cuando el conflicto entre justicia y ley se vuelve intolerable, la ley debe ceder. No toda norma es Derecho si es radicalmente injusta.

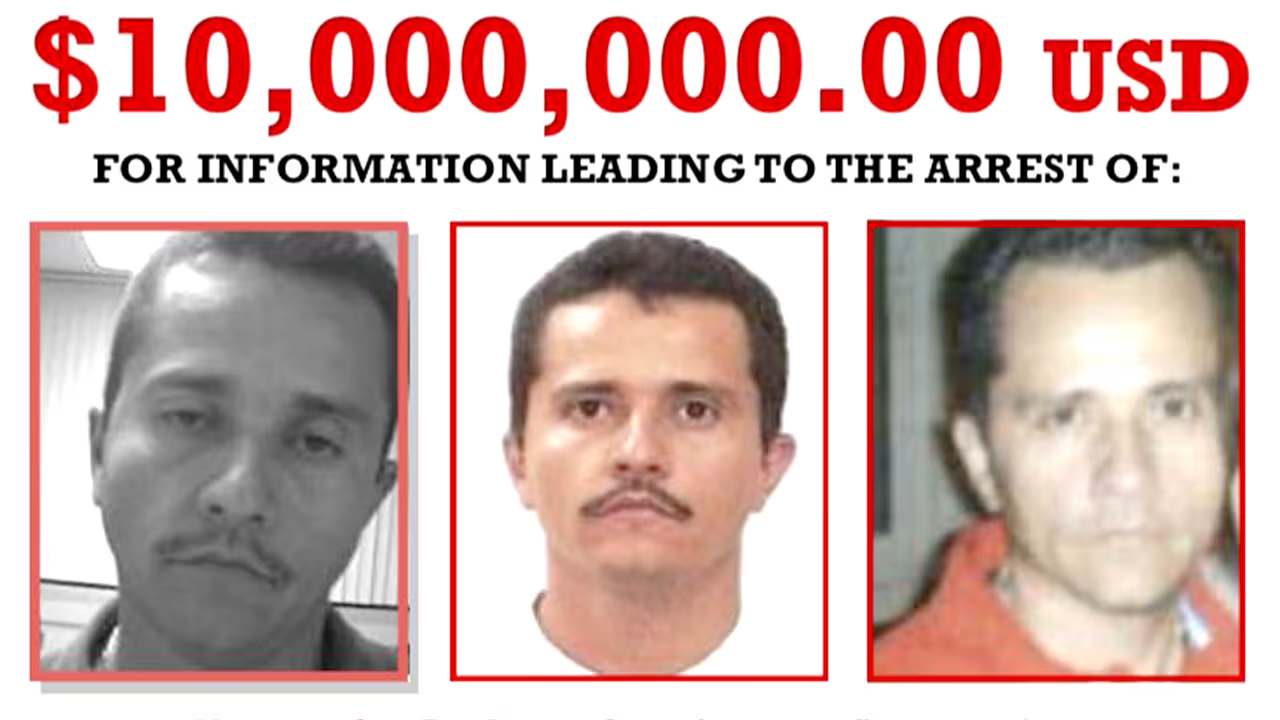

Este principio obliga a mirar críticamente leyes que han legitimado prácticas inaceptables: el apartheid sudafricano, las leyes Jim Crow en EE.UU., la represión legal en dictaduras como la argentina, o leyes contemporáneas como la Ley de Seguridad Interior en México o el uso de la Insurrection Act en EE.UU. contra migrantes.

Dogmática y filosofía: tensión constitutiva

Autores como Schonfeld advierten que el Derecho penal funcionalista ha dejado de lado toda consideración ética para centrarse exclusivamente en criterios político-criminales. Así, el Derecho deja de ser un garante de derechos y se convierte en un instrumento de control.

Robert Alexy introduce la idea de la “pretensión de corrección”: el Derecho afirma su legitimidad en tanto sus normas puedan ser justificadas racional y éticamente. Cuando esta pretensión desaparece, el Derecho deja de ser tal.

Los desafíos del presente

Hoy, los desafíos son múltiples:

Superar la tecnificación dogmática que vacía de contenido humano al Derecho.

Acercar la filosofía jurídica a la práctica cotidiana.

Denunciar leyes formales pero profundamente injustas.

Promover una revisión crítica e interdisciplinar que repiense los fines del Derecho en contextos de crisis.

El neoconstitucionalismo y autores como Ronald Dworkin insisten en que el Derecho no puede reducirse a coerción legal: debe ser portador de valores, de derechos, de principios.

Una filosofía del Derecho penal con raíz mexicana

Esta reflexión se enmarca en mi tesis doctoral: Las influencias filosóficas en el sistema penal mexicano contemporáneo y la propuesta de una filosofía integral adecuada a la mexicanidad. Este proyecto plantea una filosofía del Derecho penal que dialogue con tradiciones universales, pero que parta desde la experiencia histórica, social y cultural mexicana. No se trata de esencialismo, sino de un pensamiento situado, plural y comprometido.

Conclusión: ¿Derecho sin justicia?

Volver a unir dogmática y filosofía no es confundirlas, sino reconocer que se necesitan mutuamente. La dogmática aporta técnica, estructura y lenguaje. La filosofía aporta horizonte, ética y humanidad.

Cierro, como inicié, con una pregunta de Radbruch que no pierde vigencia:

“¿Puede el Derecho seguir siendo Derecho si no es justo?”

Tal vez la respuesta no se halle en una fórmula, sino en una tarea: construir un Derecho que, sin renunciar a la precisión, tampoco renuncie jamás a la justicia.